Tra gli organismi marini le meduse non sono certo le più amate dalla nostra specie. Vederle vicino durante un bagno, innesca un subitaneo quanto giustificato senso di repulsione, viste le cellule urticanti di cui sono armate, spesso veramente pericolose anche per l’uomo.

Foto di LucViatour – Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

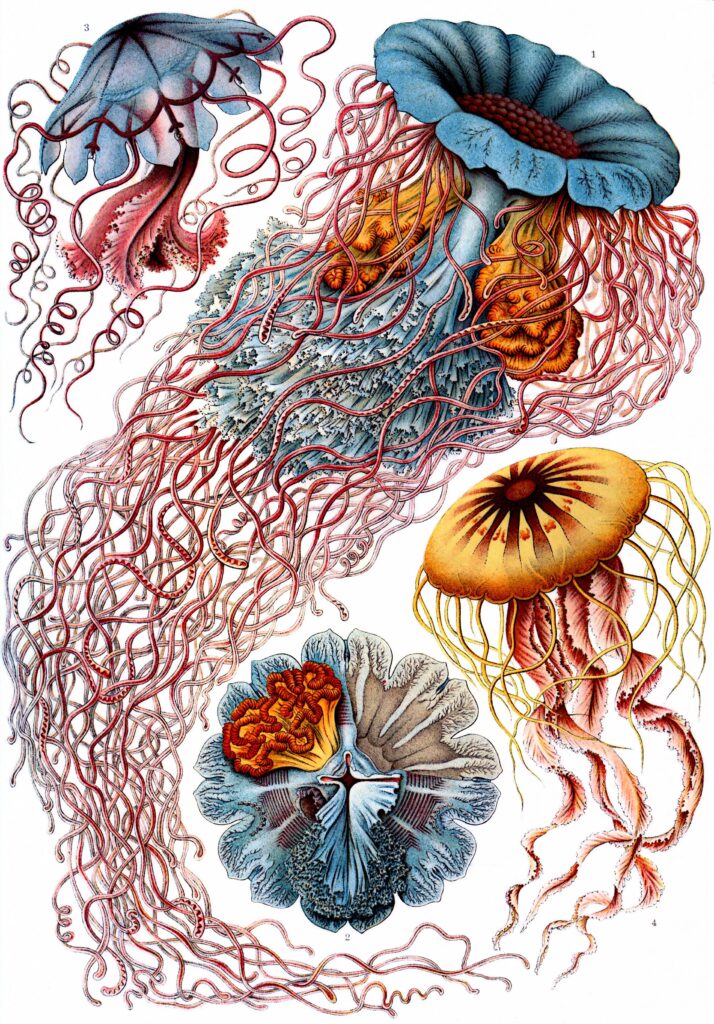

Tuttavia, se riuscissimo per un attimo a non pensare alle spiacevoli conseguenze che può avere l’imbattersi in esse, dobbiamo riconoscere la loro eleganza e bellezza. Creature eteree e trasparenti, dai tenui colori pastello, pulsano ritmicamente nelle acque libere dei mari, obbedienti alle correnti marine ed ai movimenti di marea, lasciando penzolare le loro lunghe braccia tentacolari nella colonna d’acqua. Piccole, a volte molto piccole, ma anche grandi, molto grandi, come le Coronatae artiche il cui disco supera agevolmente i due metri di diametro.

Public domain via Wikimedia Commons

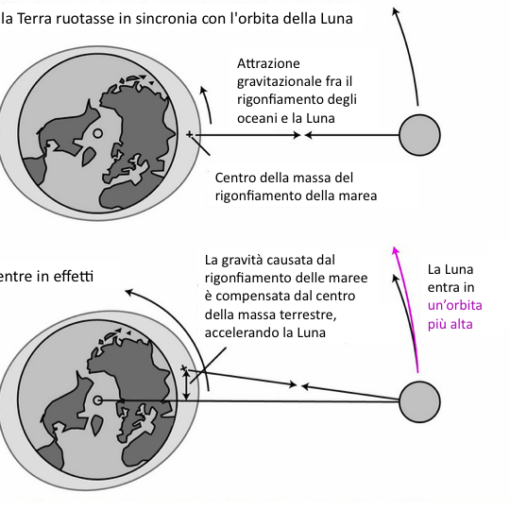

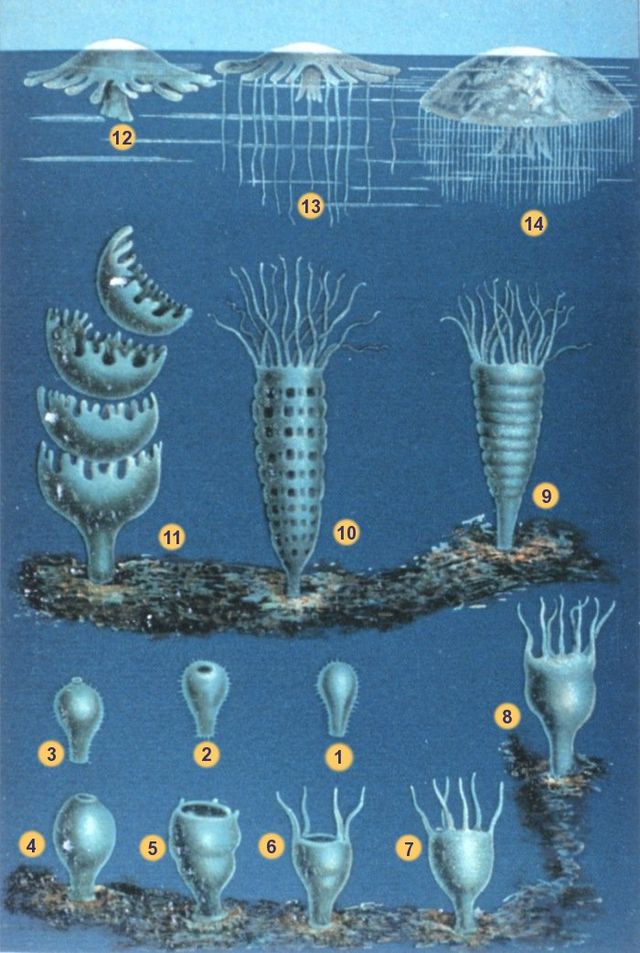

L’iconografia zoologica ottocentesca, (vedi sopra), ci ha lasciato di esse immagini stupende, quasi incredibili, per colori e forme, a ricordarci la loro straordinaria biodiversità, anche se la struttura delle decine di specie di meduse sia sempre costituita da un corpo foggiato a cupola semisferica da cui pende un vario numero di tentacoli con dimensioni e forme differenti. Tra questi, al centro della faccia inferiore della cupola, un manubrio tubuliforme porta la bocca che immette in una vasta cavità centrale con funzione di stomaco ed intestino assorbente. E dato che a questo stadio evolutivo un ano non era stato ancora inventato, la cavità è a fondo cieco.

Non appartengono invece al gruppo delle meduse, anche se troppo spesso vengono considerate tali, le Barchette di San Pietro che fanno parte degli affini Idrozoi e le Caravelle portoghesi che appartengono invece addirittura al gruppo dei Sifonofori.

foto di Wilson44691, CC0, via Wikimedia Commons

Rebecca R. Helm. Image by Denis Riek., CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Da un punto di vista ecologico, le meduse sono caratterizzate da un elevato numero di specie e da una biomassa del tutto ragguardevole, andando a costituire una parte percentualmente importante della biomassa di organismi che popolano le acque libere di mari e oceani. Di conseguenza, rilevante è la loro presenza nelle reti alimentari, sia come consumatori che come prede: ad esempio ne sono ghiotte le tartarughe marine, specie, come ben noto, tra le più minacciate degli oceani.

Il loro sistema riproduttivo può dare adito a vere e proprie “fioriture” di individui, in risposta a vari fattori sia climatici che di squilibrio di risorse, costituendo così specie “sentinella” utili a dare informazioni sullo stato di salute dei mari in cui si trovano. Infatti, tali fioriture sono sempre ricollegabili o a temperature marine troppo elevate e quindi fuori scala rispetto alla media attesa, o a concentrazioni abnormi di elementi nutrienti, dovute ad acque ad elevato grado di sostanze organiche inquinanti.

Lo schema mostra come le meduse libere abbiano uno stadio iniziale larvale di polipo fisso al substrato, per cui da una singola larva iniziale, si originano numerose serie di meduse adulte.

Immagine di Matthias Jacob Schleiden, Public domain, via Wikimedia Commons

Di particolare rilievo è poi la loro posizione nel trasferimento di energia all’interno delle reti alimentari marine. Come consumatori di organismi minuti del plancton, ma perché no, di pesciolini, accumulano l’energia che questi rappresentano, rendendola disponibile per consumatori di ordine superiore, quali i Vertebrati che li predano. Va sottolineato, tra l’altro che questi consumatori sono immuni dalle sostanze urticanti e venefiche così attive su di noi!

Nella scala zoologica di evoluzione dei piani strutturali, le meduse occupano livelli molto bassi, come parte dei Celenterati o Cnidari, il gruppo che comprende il corallo rosso (che utilizziamo per i gioielli), idrozoi come le piccole Velelle, coralli costruttori di barriere con specie singole (attinie o anemoni) e coloniali (gorgonie).

1- la medusa Chrysaora melanaster (Brandt, 1835); 2- la gorgonia Annella mollis (Nutting, 1910); 3- il corallo Acropora cervicornis (Lamarck, 1816), 4- l’anemone Nemanthus annamensis (Carlgren, 1943)

Immagine di Frédéric Ducarme, CC BY-SA 4.0 – via Wikimedia Commons

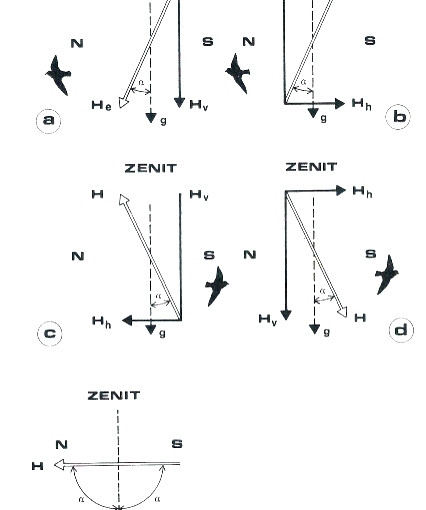

Le meduse, quindi, fanno parte del gruppo di invertebrati tra i più importanti delle acque marine e dolci. A differenza dei loro congeneri, spesso saldamente concresciuti con le rocce, le meduse sono individui liberi con una vita adulta in continuo movimento. Per adattarsi a queste condizioni hanno evoluto un sistema nervoso a “rete neurale” con cellule nervose non organizzate in una struttura cerebrale centrale, ma in una rete che pervade tutto il corpo e che è in contatto con organi di senso decisamente evoluti e specializzati, come macchie oculari, cellule olfattive ed organi di senso sensibili a stimoli gravitazionali che permettono loro di mantenere una posizione di movimento circa verticale. Sebbene come detto in balia delle correnti, il corpo foggiato a cupola va incontro a continue contrazioni ritmiche che restringendone e allargandone il diametro provocano una corrente di spinta che ne genera il movimento autonomo.

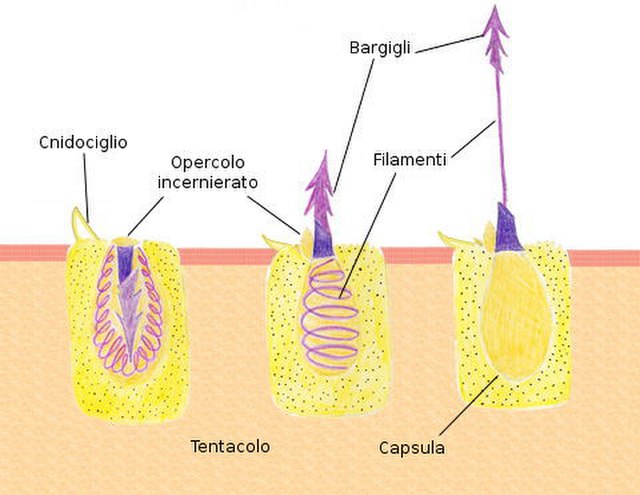

Senz’altro da sottolineare sono le loro cellule urticanti (nematocisti) una esclusiva specializzazione del gruppo a cui appartengono, che permette di paralizzare i piccoli organismi che vengono in contatto con i loro tentacoli, divenendo così le loro prede. Si tratta di cellule oltremodo complesse, provviste di un ciglio che, se stimolato meccanicamente, provoca la fuoriuscita di un tentacolo spesso armato da spicole che aiutano a far penetrare nella preda il liquido urticante.

Meccanismo di azione di una nematocisti – Pubblic domain

Foto di Hans Hillewaert Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0

Noi non siamo certo le loro prede, ma se, fortuitamente, ci sbattiamo contro provochiamo una reazione che non è di difesa, ma solo una risposta reattiva meccanica del loro sistema di caccia

Il mare è il loro ambiente: per sopravvivervi hanno dovuto inventarsi sofisticate reazioni di predazione che non potevano essere specifiche né guidate dal bagaglio di organi di senso che posseggono, visto il livello ancora primitivo del loro piano strutturale. Il loro è un mondo senza costrizioni fisiche, tridimensionale e senza confini come solo le grandi acque marine sanno essere. Non sono interessate a noi, mentre noi possiamo godere della loro bellezza quando entriamo nel loro habitat, ma ricordiamo che non ci vedono né possono evitarci…

Crediti

Autore: N. Emilio Baldaccini. Già Professore Ordinario di Etologia e di Conservazione delle risorse Zoocenotiche dell’Università di Pisa. Autore di oltre 300 memorie scientifiche su riviste internazionali e nazionali. Svolge attività di divulgazione scientifica. E’ coautore di testi universitari di Etologia, Zoologia Generale e Sistematica, Anatomia Comparata.